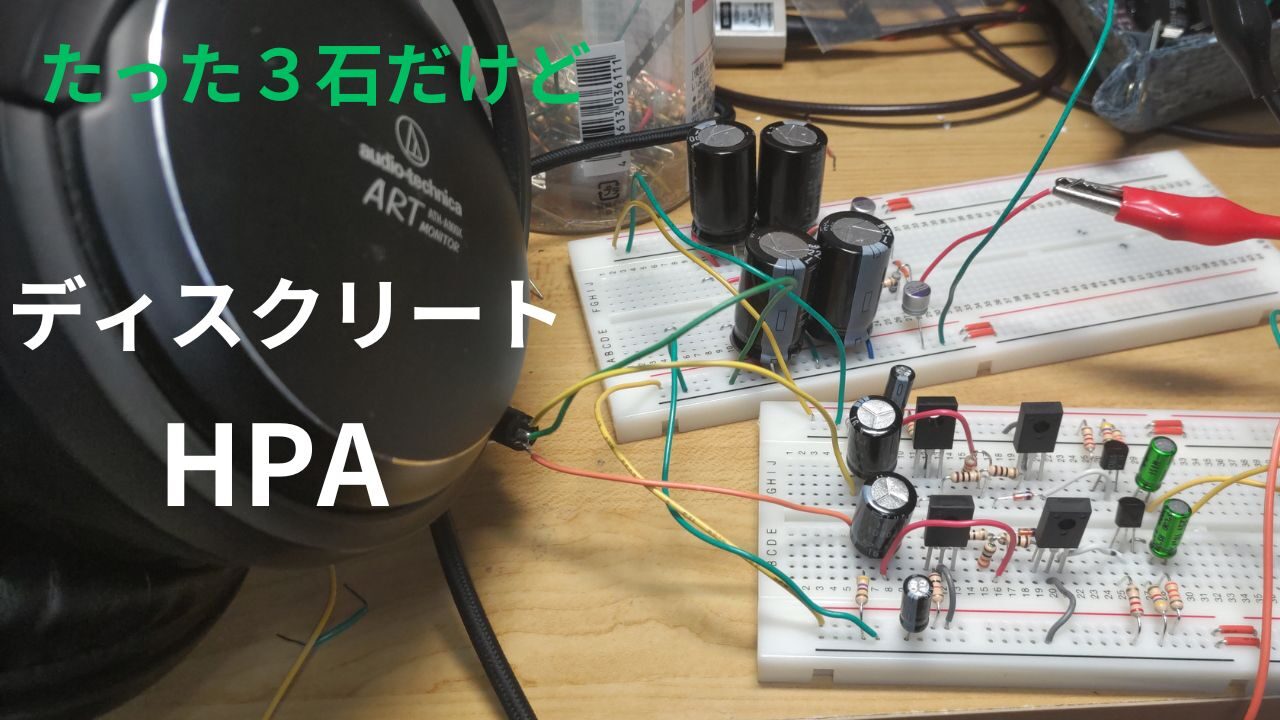

トランジスタ3個(片チャンネル)の、「ヘッドホンアンプ」です

※(2023/04/09)回路と配線図を見直しました

この記事は

- 簡単にヘッドホンアンプを自作してみたい方

- 電子工作の初心者の方(あるいは、始めたい方)

- ディスクリートでヘッドホンアンプを自作してみたい方

- 自分好みの音質を追求したい(実験したい)方

に向けて書きました

制作の参考として「ブレッドボード」で試作時の「配線図」も載せました

簡単なトランジスタ回路ですから、昔のTV音声品質くらい?

まさしくLo-Fiサウンド!でも、音楽は楽しく聴けます

オペアンプを使ったヘッドホンアンプの記事もあります

ケースに納める時の「ピンジック、ジャック類」などについてはこちらで書いています

本機の特徴

設計の「コンセプト」ですが・・・

- トランジスタの「基本回路」を使ったシンプル構成

- 部品少なめ、無調整

- できれば、小型ブレッドボードに収まる回路規模

- 音質は、音楽が楽しめるレベル(歪率は1%以下)にしたい

- 簡単回路で、部品交換を楽しみたい

いわば、昭和時代の「電気少年」向け電子工作を、「現在入手できる部品」で作る

・・・といった感じでしょうか

回路の仕様

コンセプトから、回路仕様(回路設計)を決めました

- エミッター接地1段(電流帰還バイアス)

- ゲイン約3~4倍

- プッシュプル・エミッタフォロア1段

- バイアス回路は、ダイオードと抵抗で作る

- 無調整

- 熱結合とか難しいことは無し

回路はディスクリート(オペアンプなどICを使わず、個別のトランジスタや抵抗などで構成)です

簡単なヘッドホンアンプなので、歪率はせいぜい1%(1Vrms)を切る位です

市販品は0.01%を切る製品が普通なので、とても太刀打ちできないと思いきや

割りと「普通」に使えます

耳あたりがきついこともなく、BGM用には割と良いかも・・・

実はこの記事も、自作した「ヘッドホンアンプ」で音楽を聞きながら書いています

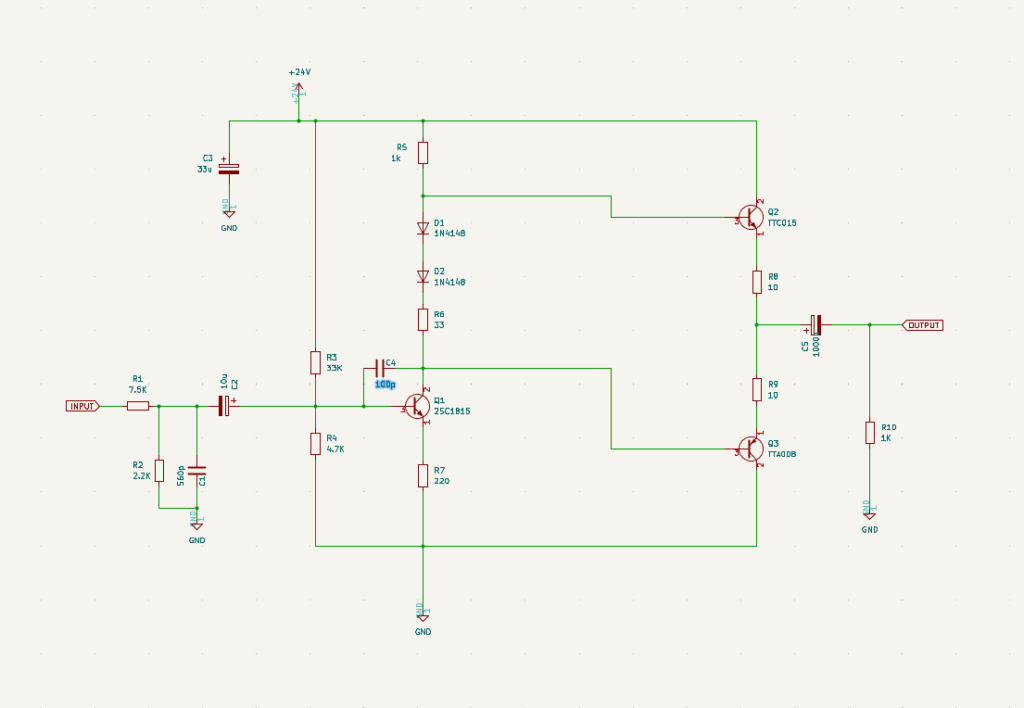

ヘッドホンアンプの回路

ということで、制作した回路がこちらです

ヘッドホンアンプはステレオ再生です、この回路を2つ作ります

電源は24Vです(ACアダプタを使いました)

※この回路図では簡単に「電源」として記述しています

あえてLo-Fiっぽい雰囲気を出すため

- 抵抗器は全てカーボン抵抗

- コンデンサーは普通品

- 初段回路に100pFの位相補償

回路はすごくシンプルです、現代アンプの必需品「NFB(負帰還)」もかかっていません

シンプル故に、歪率はオペアンプに遠く及びませんが、それでも1%を切っています

(シミュレートで1Vrms・歪率0.7%を切る程度ですが、目標は達しています)

実験的に鳴らすだけなら、小型ブレッドボード(ハンダ付け不要)で作れる規模です

これでも現代のヘッドホンを使うと結構良い音で楽しめます

オーディオはスピーカーやヘッドホンを換えると、8割音が変わる

というのは、あながち間違えでないかもしれません

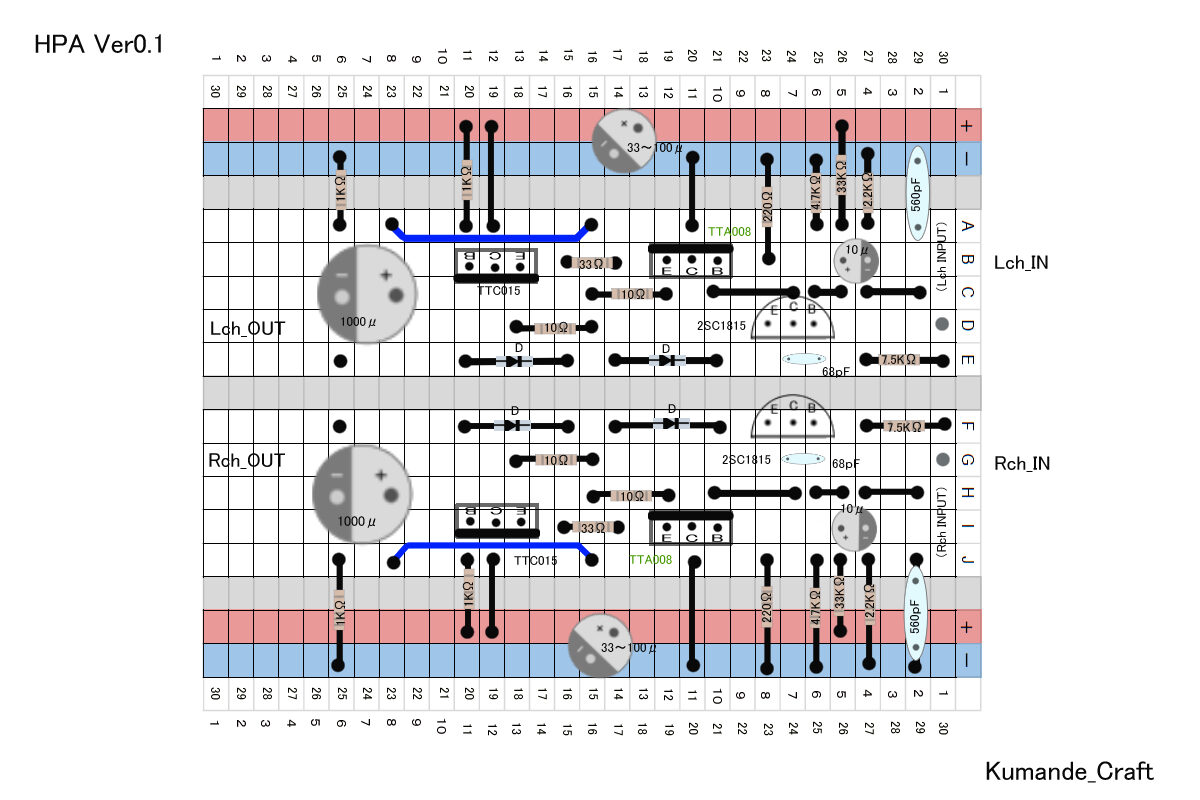

ヘッドホンアンプの作り方

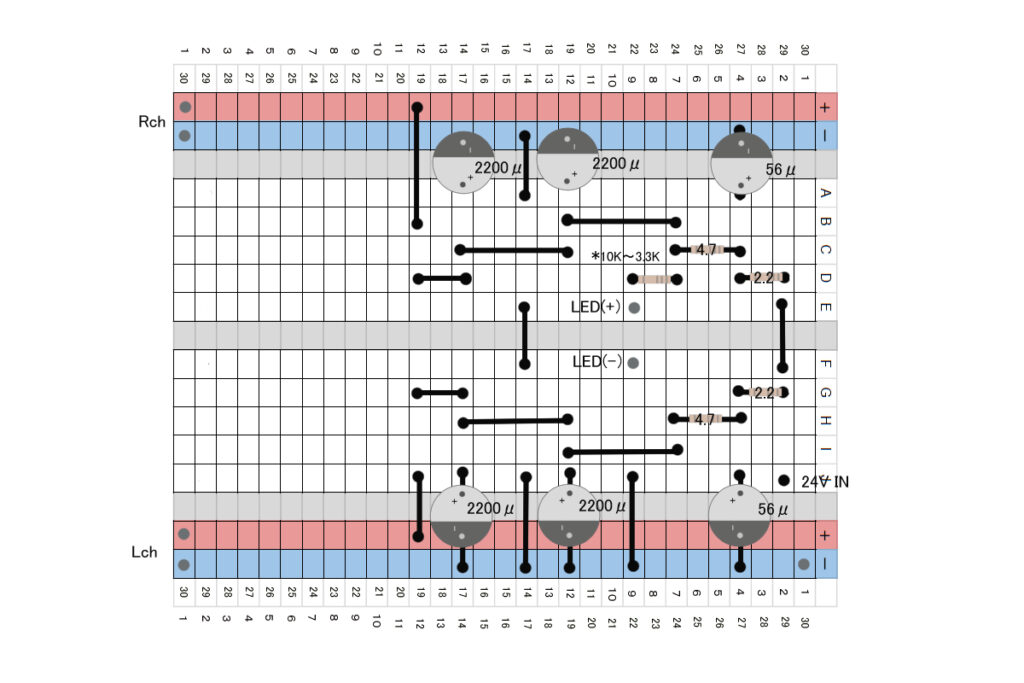

ブレッドボードの配線図です

ブレッドボードは、ハンダ付け不要で回路が作れます。試作や音質調整などには「うってつけ」大変便利です

アンプ回路 配線図

※電源は24VのACアダプタを使いました

部品表(パーツリスト)・必要品

ヘッドホンアンプ制作での「部品表・必要なもの」をまとめました

| 部品 | 値 | 数量 | 備考 |

| 抵抗器 | 33KΩ | 2 | |

| 7.5KΩ | 2 | ||

| 4.7KΩ | 2 | ||

| 2.2KΩ | 2 | ||

| 1KΩ | 4 | ||

| 220Ω | 2 | ||

| 33Ω | 2 | ||

| 10Ω | 4 | ||

| ダイオード | 1N4148相当品 | 4 | 小信号シリコンダイオード |

| トランジスタ | 2SC1815 | 2 | |

| TTC015 | 2 | ||

| TTA008 | 2 | ||

| コンデンサー | 1000μF | 2 | 耐圧25V以上 |

| 33~100μF | 2 | 耐圧25V以上 | |

| 10μF | 2 | 耐圧25V以上 | |

| 560pF | 2 | フィルムコンデンサ | |

| 100pF | 2 | フィルムコンデンサ |

その他必要なもの

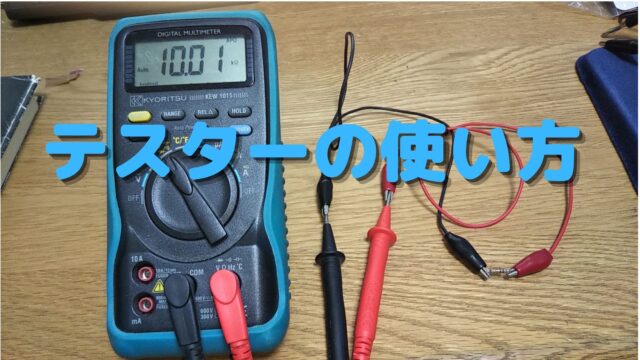

デジタルテスター

測定に必要です、安価なものでOKです

他には・・・

- ブレッドボード(あるはユニバーサル基板)

- ステレオジャック

- PINジャック

- ACアダプタ用ジャック

- 配線材

- 100円ショップのステレオイヤホン(テスト用)

組立を行うための工具

- ニッパー

- ラジオペンチ

- ピンセット

- ハンダゴテ(ハンダ付けの場合)

- ハンダ(ハンダ付けの場合)

などが必要です

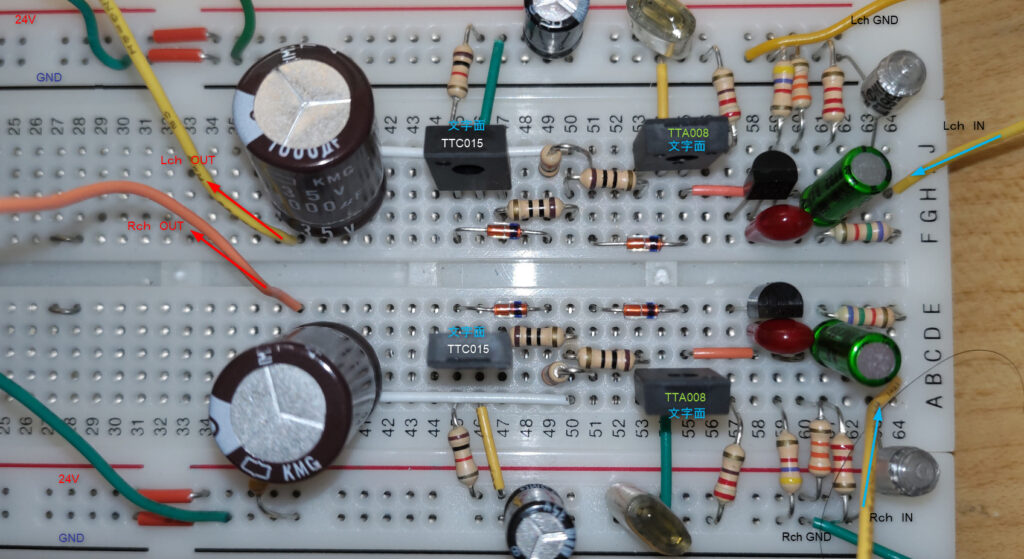

動作チェック

※安価なものでOKですから、デジタルテスターをご用意下さい

電源ONの前にもう一度、配線と回路図・配線図を突き合わせてチェックしましょう

- トランジスタ向き

- コンデンサーの向き

- ダイオードの向き

- 隣のピンに誤配線していないか

- 未配線はないか

(配線ミスはよくあります)

1.電源をチェック

通電前にコンデンサーの向きをもう一度確認しましょう

(ケミコン逆向きミスは、よくやります)

- 電源の「Lch」「Rch」が24V位でているか(23.8V位でも可)

- 異臭などがしないか

2.アンプ回路をチェック

通電したら、次のポイントを「デジタルテスタで計測」します

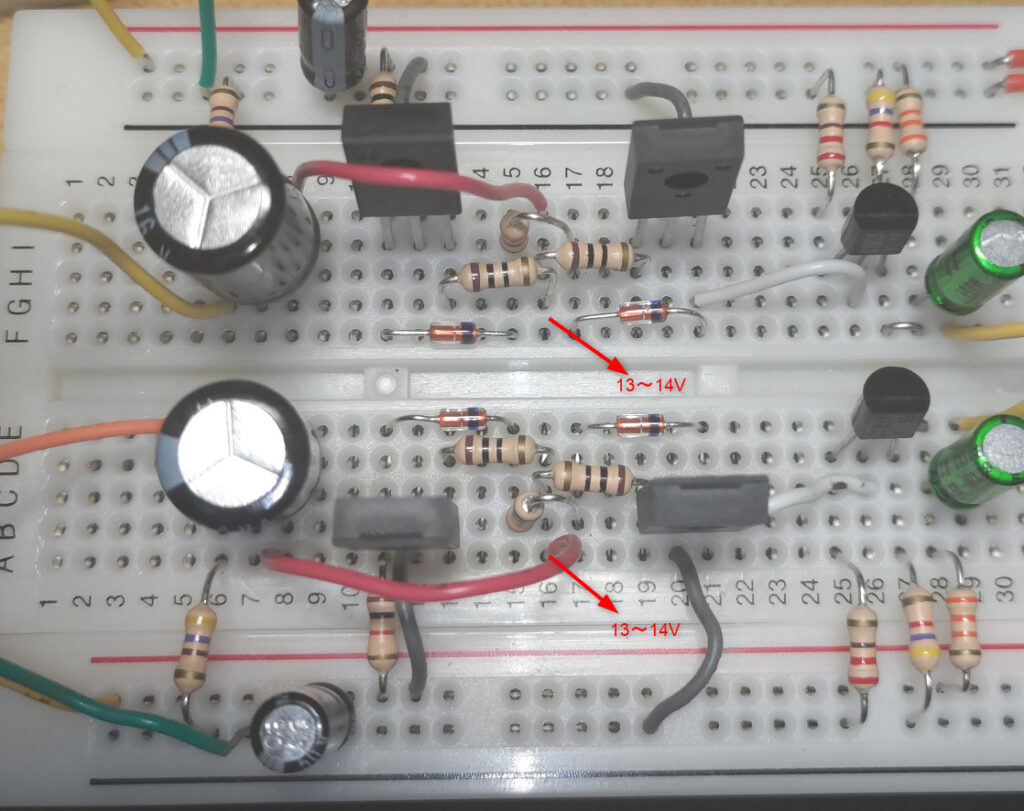

- 出力コンデンサのトランジスタ側(13~14V)

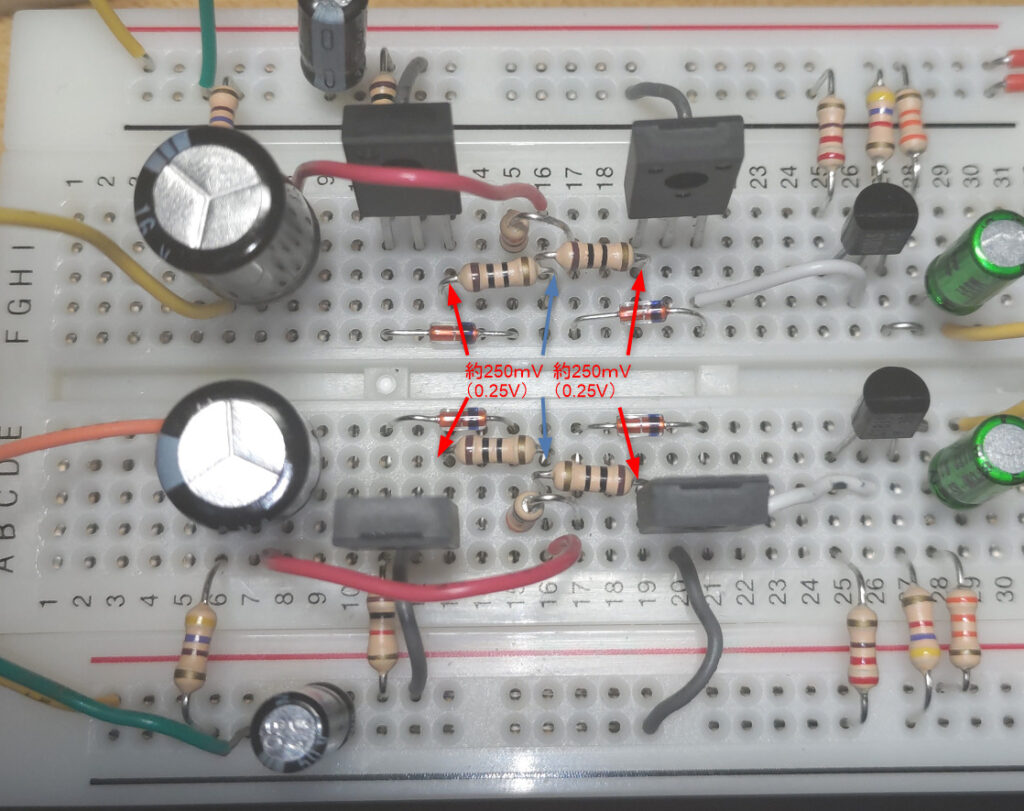

- 10Ωの両端電圧(250mV前後)

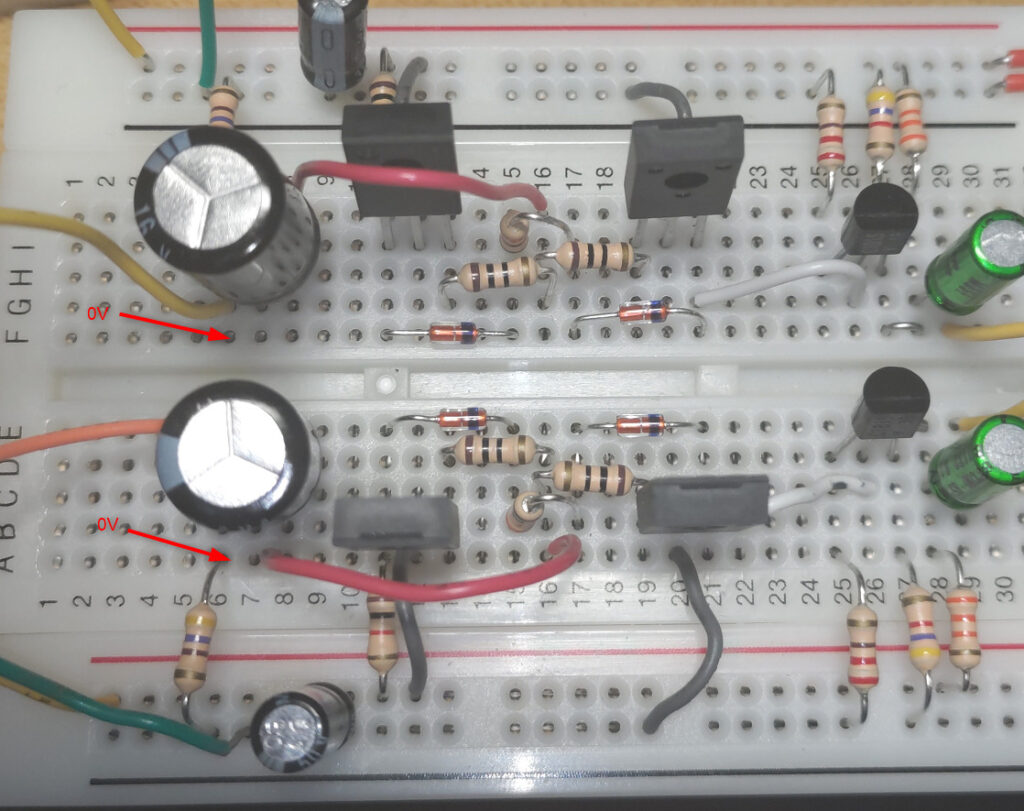

- 出力コンデンサのヘッドホン側(0V)

※写真は試作検討時のものですが、測定箇所は同じです

出力コンデンサのトランジスタ側(13~14V)

写真の「16レーン」と「GND」間の電圧が13~14V

配線ミス、トランジスタが逆、ズレているなどの場合

24V近い電圧が出たり、0Vだったりします

そんなときは、すぐ電源を切って、配線ミスを探しましょう

10Ωの両端電圧(250mV前後)

出力トランジスタの10Ω両端の電圧を図ります

写真では、「13レーンと16レーン」「16レーンと19レーン」です(250mV位)

出力コンデンサのヘッドホン側(0V)

写真「6レーン」と「GND」間電圧が0Vであることを確認します

(テスターによっては誤差で、少し電圧が観測される場合があります、5mV以下なら問題ありません)

※ここに直流が出ていると、ヘッドホンやイヤホンが「最悪焼けます」

各電圧が全て問題なければ、入力とヘッドホンを接続してOKです

※最初は、100円ショップなどのテスト用をつなぎます

どうでしょう?鳴りましたか?

しばらく通電したあと、本命のヘッドホンで聞いてみてください

グレードアップしたい方は

自分なりの「オリジナリティー」を加えたい方もいると思います

いろいろ試してみるのも、自作の醍醐味ですから、いくつかのヒントを挙げました

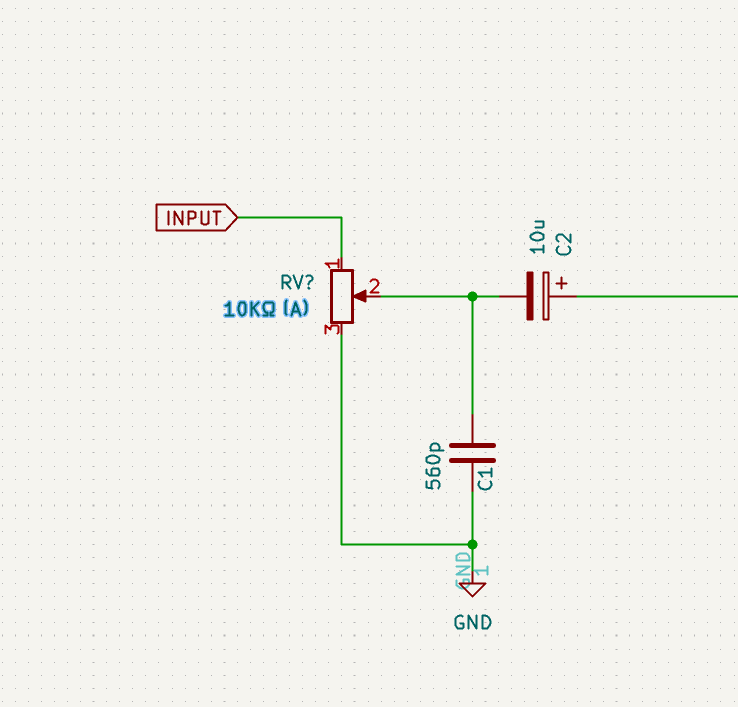

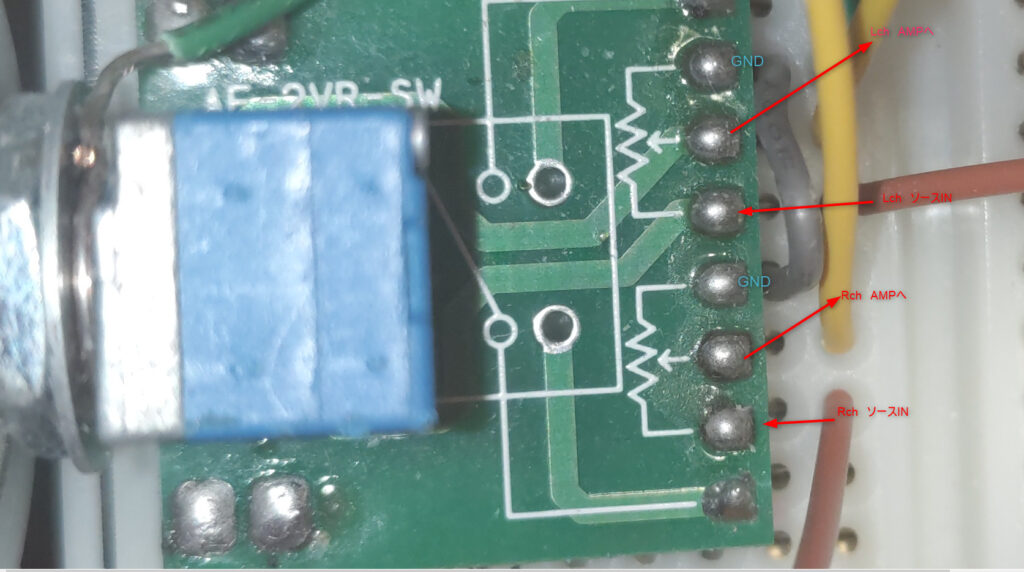

入力にボリュームを付ける

入力にボリュームを付ける事もできます、CDプレイヤーなどから入力を取る場合は必要です

その場合は、入力の回路を変更します

ボリュームは「10KΩ(Aカーブ)2連ボリューム」を使います

基板取付タイプでも、普通のボリュームどちらでも大丈夫です

オーディオ用のものも市販されています(本機での効果は疑問ですが・・・)

ポイントとしては

ボリュームの金属部分(軸など)は、GNDに落とします(ノイズの原因になる)

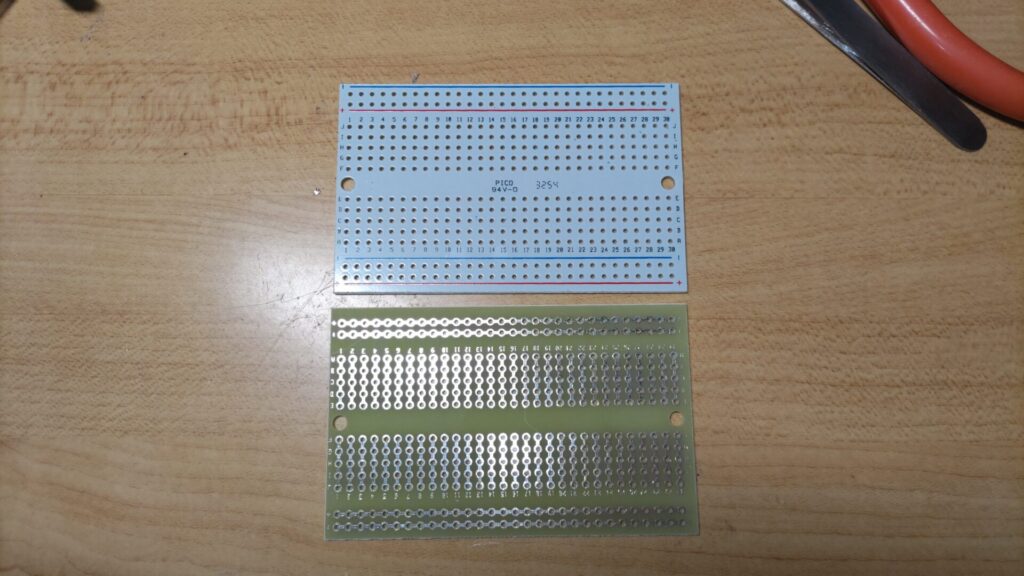

ハンダ付けしたい場合

ケースなどに入れて仕上げたい場合は、部品をハンダ付する必要があります

そんな場合でも、ブレッド基板などをつかえば、部品配置そのままで、はんだ付けできます

ブレッド基板は、ブレッドボードと同じ配線パターンの基板です

写真のものは秋月電子で扱っています

サンハヤト純正のブレッド基板もあります

もちろん、ユニバーサル基板や、できる方はPC板を起こしてもOKです

(そんなスキルの方は、見ていないと思いますが・・・)

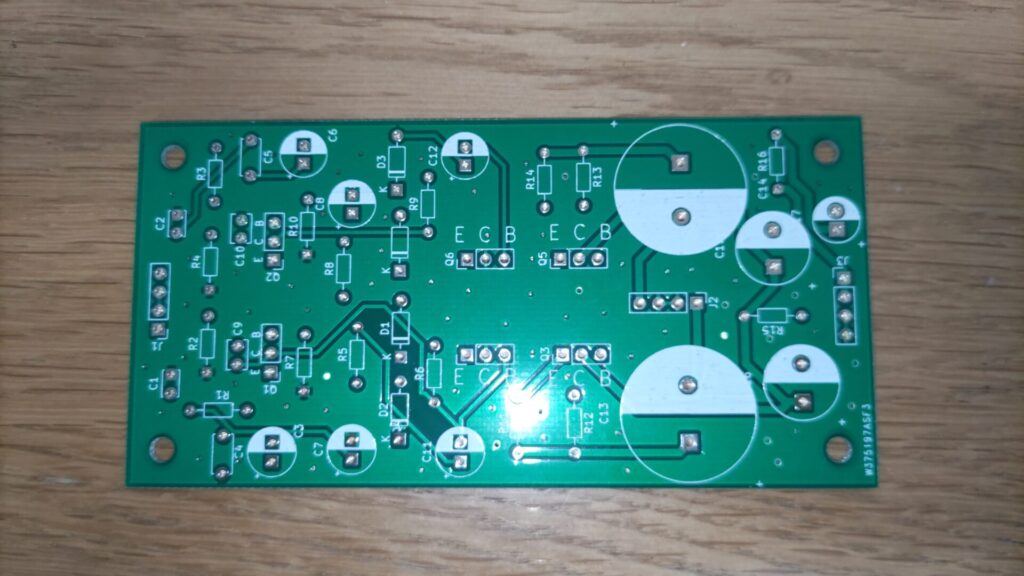

今後の実験で、いくつか使いたかったので、作ってしまいました

電源を強化する

ヘッドホンアンプに限らず「オーディオの電源」は音質にかなり影響があります

もっと低域がほしい場合などは、電源を強化してみると効果があります

参考:電源ボード

抵抗とコンデンサーで簡単なフィルタを作り、LRチャンネルに分けています

ポイントは

- 電源出力に大容量コンデンサを追加(低域の強化)

- アダプタ入力にOSコンを追加(高域強化)

※この辺は、コンデンサの品種、容量などによって、かなり音質変化があります

※アンプ回路のパスコンを増量したり、フィルムコンを並列に入れたりするのも効果があります

※できる方は、安定化電源化するという方法もあります

アンプ回路の部品をいじる

アンプ回路の部品を交換するのは、まあ、王道の改造ですね

- 入力コンデンサ(10μF)のを換える

- 出力コンデンサ(1000μF)を換える

- 抵抗器を換える

- 位相補償コンデンサを換える

- トランジスタを換える

入力コンデンサ(10μF)のを換える

入力のカップリングコンデンサの品種を換えると、音質に影響があります

0.1μF程度のフィルムコンデンサを並列に入れる方法もあります

※値を換えるのは、上級者向きです

出力コンデンサ(1000μF)を換える

出力コンデンサを換えると、やはり音質が変わります

- 品種をオーディオ用などにすると、趣がかなり変わります

- 1~10μF程度のフィルムコンデンサを並列に入れる方法もあります

- コンデンサの値を増量(2200μF)することもできます

※値を減少させると、低域が減る場合があります

抵抗器を換える

回路に使われている「カーボン抵抗器」を換えると、音質が変わります

例えば、金属皮膜抵抗(キンピ)や、オーディオ品種に変更ですね

※値を変えると、動作に影響があります

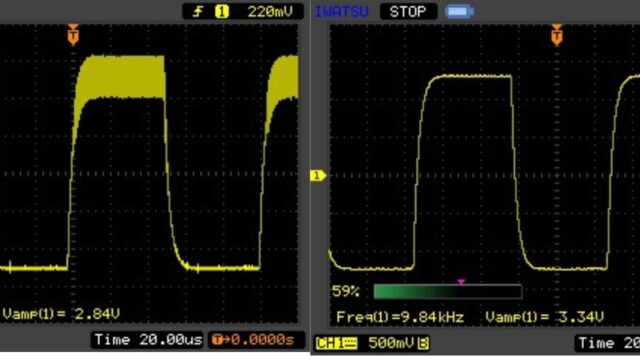

位相補償コンデンサを換える

上級者向けですが、初段トランジスタに入っている100pFを変えることもできます

基本的には値を減らすと、音質的には有利ですが安定性も悪くなります

実際には、2SC1815などの汎用トランジスタでは、無くても発振しませんでした

※高周波用トランジスタを試したところ、不安定な品種もあり、22pF位にしておくのが無難かもしれません

トランジスタを換える

こちらも、トランジスタの規格がわかる方向けです

トランジスタを変えることでも、かなり変化があります

制作後記

今回は「簡単・ディスクリート・Lo-Fi風味・ブレッドボードでもOK」

といった自作ヘッドホンアンプを作ってみました

部品も「好みの音質」を追求していろいろ遊べそうです

シンプル回路ゆえ、いろいろ試してみるのも面白でしょう

こんなふうに遊べるのも、ブレッドボードを使った電子工作ならではですね