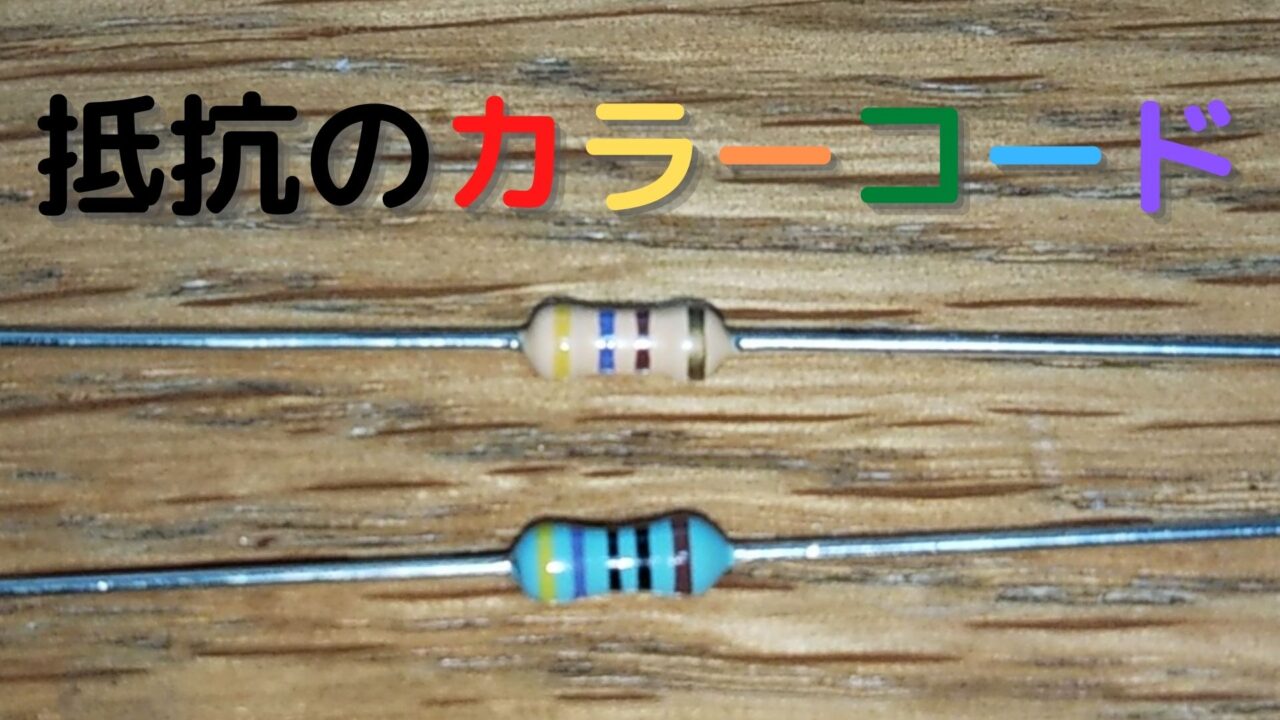

電子工作に欠かせないパーツ「抵抗器」

多くの場合、値が色帯(カラーコード)で示されいます

この記事は、抵抗器の・・・

カラーコードの読み方がわからない方

カラーコードの色が表す意味を知りたい方

カラーコードがすぐ読める「早見表」がほしい方

そんな方に書いています

即戦力で使える、「カラーコード早見表」をつくりました

抵抗器は、混ざると分けるのが「とっても面倒くさい」パーツ

電子工作のパーツで、混ざると最悪なのが「抵抗器」ですね

そう、パット見わかりにくいのです!!初心者に全く優しくないのですよ

パーツ屋で「隣の敷地」の抵抗クンが、しれっと混ざっていたり(無論、間違えて買う)

お会計の時、皿の上に分けておいたのに、「パーツおまとめ」で袋に入れられたりすると、がっかりするのは、私だけではないはずです

意図的であっても、なくても「どれがどの値か」わからなくなります

そんな時、この早見表を使ってみてくださいませ

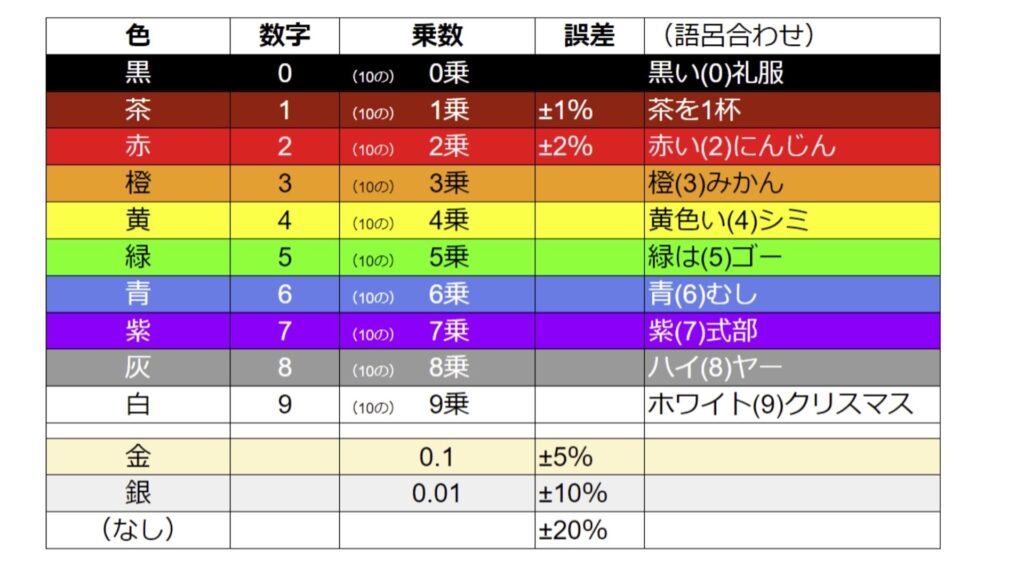

カラーコードの色は、数(数値)を示している

カラーコードのそれぞれの色は、数字を表しています

| 色 | 数字 | 乗数 | 誤差 |

| 黒 | 0 | 100(1倍) | |

| 茶 | 1 | 101(10倍) | ±1% |

| 赤 | 2 | 102(100倍) | ±2% |

| 橙 | 3 | 103(1000倍) | |

| 黃 | 4 | 104 | |

| 緑 | 5 | 105 | |

| 青 | 6 | 106 | |

| 紫 | 7 | 107 | |

| 灰 | 8 | 108 | |

| 白 | 9 | 109 | |

| 金 | 0.1 | 10-1(0.1倍) | ±5% |

| 銀 | 0.01 | 10-2(0.01倍) | ±10% |

| (なし) | ±20% |

※誤差はよく使うものだけピックアップしました

見やすいカラーコード表を作りました

語呂合わせは、いろんなバージョンが有るようです

実際の抵抗でカラーコードを読む

抵抗のカラーコードは、よく使われるもので「4本帯」と「5本帯」があります

それぞれ、イラスト、早見表を用意しました

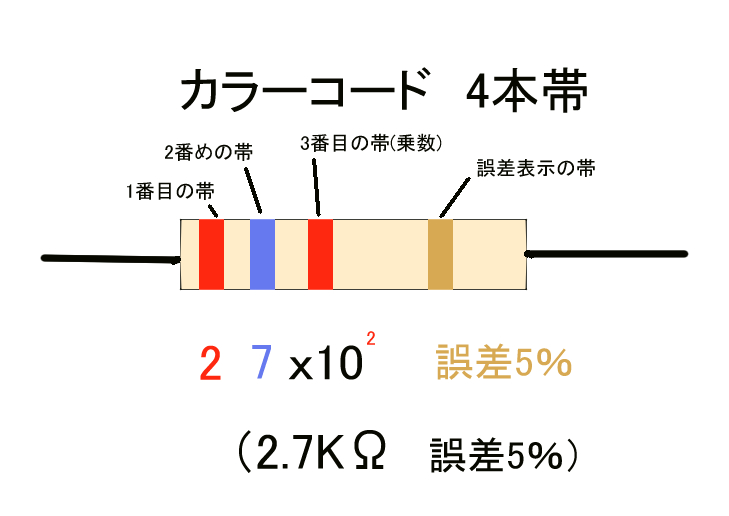

「4本帯」カラーコードの読み方

4本カラーコードの読み方です

※カラーコードの間隔が均等で、誤差の帯が、若干太くなっているものもあります

抵抗カラーコード(4本帯用)早見表

例えば、カラーコードの帯が・・・

[黃・紫・黃・・銀]=[4・7・104・(誤差10%)]

早見表を使うと(【[4][7]0KΩ】・[±10%])ですから

470KΩ・±10%品と読めます

[茶・黒・緑・・金]=[1・0・105・(誤差5%)]

早見表を使うと(【[1].「0」MΩ】・[±5%])ですから

1MΩ(1.0MΩ)・±5%品です

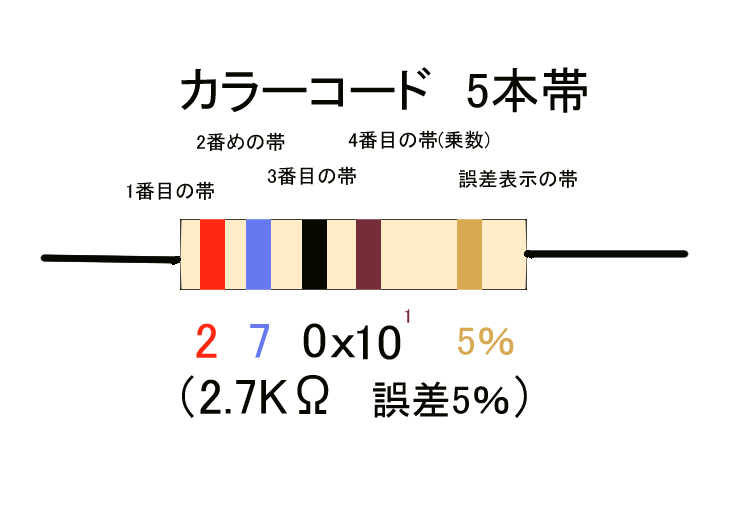

「5本帯」カラーコードの読み方

5本カラーコードの読み方です

※カラーコードの間隔が均等で、誤差の帯が、若干太くなっているものもあります

抵抗カラーコード(5本帯用)早見表

例えば、カラーコードの帯が・・・

[黃・紫・黒・金・・銀]=[4・7・0・10-2・(誤差10%)]

早見表を使うと([[4][7].[0]Ω]・[±10%])ですから

47Ω(47.0Ω)・±10%品です

[緑・青・黒・赤・・茶]=[5・6・0・102・(誤差1%)]

早見表を使うと([[5][6].[0]Ω]・[±1%])ですから

56KΩ(56.0KΩ)・±1%品です

カラーコード以外のタイプ

カラーコード以外の「表記」で値が示されている抵抗もあります

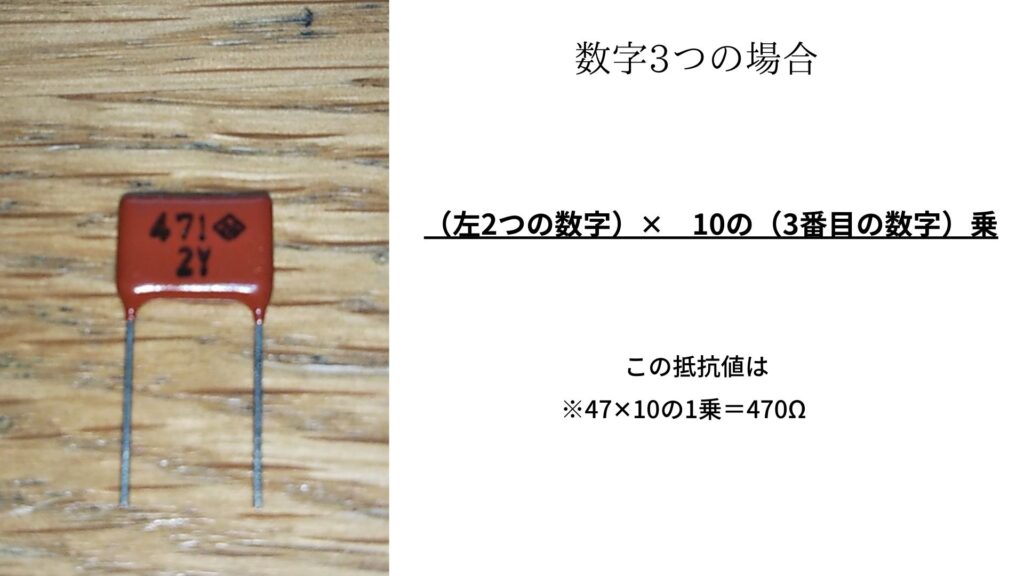

数字3つのタイプ

このように、数字3つで示されている抵抗器もあります

(写真はオーディオ用の金属皮膜抵抗ですが、チップ抵抗器などにも見られます)

- 数字3文字(実数部2桁+乗数) 10Ω以上はこの表記です

- 小数点は「R」で表されます 例:「4R7」→4.7Ω

- 「mΩ」や「μΩ」を表す文字(L、U)もありますが、電子工作ではまず使いません

※精密抵抗などでは、数字4文字の表記もあります

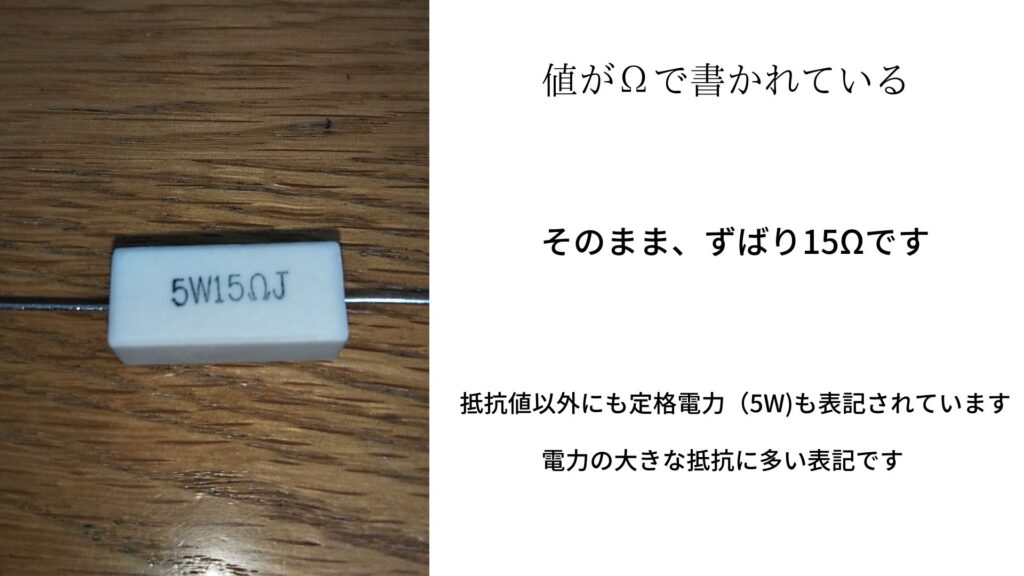

オーム(Ω)で表記されているタイプ

これは、わかりやすいですね(全部こうしてくれるとありがたいですが・・・)

抵抗値以外に定格電力(W)、誤差表示(J)も記されています

誤差表示を英文字で表す場合(よく使われるもの)

- F ±1%

- G ±2%

- H ±3%

- J ±5%

- K ±10%

- M ±20%

※これより精密な表記(±0.05%など)もありますが、電子工作で使うことは稀です

裏技

カラーコードを覚えても、抵抗の塗料や、カラーコード自体が明瞭でない場合が多々あります

そんなときには、こんな方法もあります

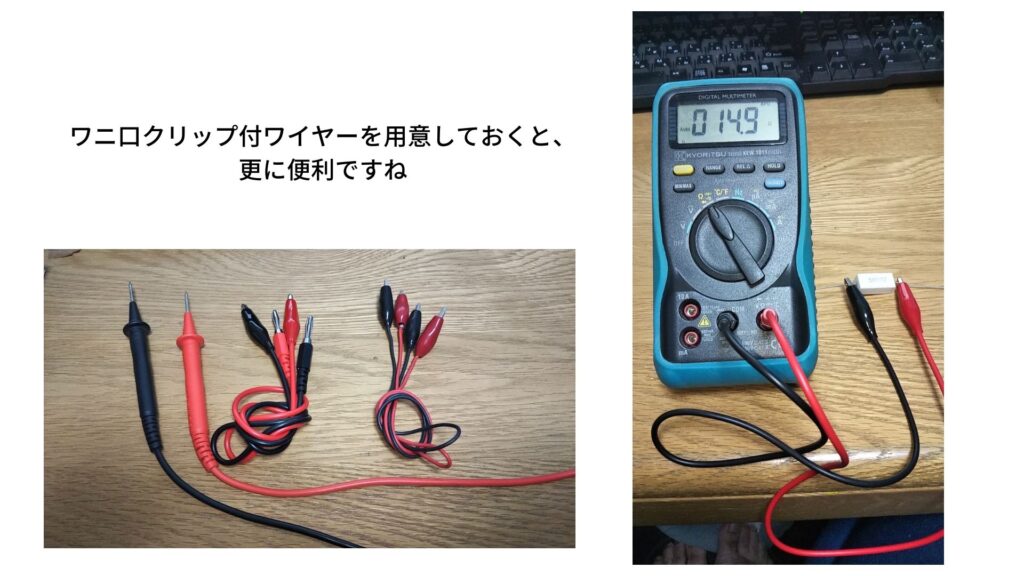

デジタルテスターで、測ってしまう

近年では、「オートレンジ」のデジタルテスター・マルチメーターも安価で手に入るようになりました

そこで、測ってしまうというのも一つの手です

アナログテスターでは、抵抗のレンジを切換えるたび、0Ωアジャストが必要でしたが、オートレンジタイプのものは必要ありません

10Ω、1KΩ、1MΩなどが混在していても、バンバン手際よく測れます

※念のため、全品テスターで検査するという先輩もおりました・・・

まとめ

- 抵抗値は多くの場合、カラーコードで抵抗にペイントされています

- よく使われるのは、「4本帯」と「5本帯」のカラーコードです

- カラーコード以外の表記も、少数ですがあります

- 状態によってカラーコードが読みにくい場合があります

- テスターなどで抵抗値を測ってしまうのも、一つの方法です

カラーコード自体、そんなに複雑ではないので、頭の体操と割り切って覚えてしまうのが、一番良いですね